更新日: 【進行台本無料テンプレート配布】ライブ配信を成功へ導く台本の作り方

ライブ配信やYouTube動画の制作では、「時間管理の正確性」と「現場指示の明確性」がプロジェクトの成功を左右する最大の課題となります。特にライブ配信では、映像、音声、テロップ、そして出演者の動きなど、同時並行で管理すべき要素が複雑に絡み合い、台本なしではミスの発生リスクが高まります。

本記事では、進行台本の必須要素をご紹介します。また、すぐに使えるテンプレートを無料配布していますので、ぜひご活用ください。

▼進行台本作成についてのご質問・ご相談はこちら▼

https://www.kic-factory.co.jp/contact/

目次

1.進行台本の重要性と構成台本との違い

動画や配信における台本には、大きく分けて「構成台本」と「進行台本」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。

進行台本の持つ重要性

動画制作の中でも、特にライブ配信などの生番組は、すべてがリアルタイムで進行するため、一度ミスが発生すると修正が利きません。テロップの誤表示、BGMのミス、そして尺の管理失敗など、一つ一つの操作や判断が瞬時に求められます。進行台本は、この「リアルタイムの難しさ」を克服し、複雑な要素が同時進行する現場において、全スタッフと演者の行動を一つに同期させる重要なツールです。

構成台本(番組の内容を決めるもの)

構成台本は、番組や動画全体で「何を」「どのような順番で」話すか、「どのような企画」を行うかをまとめた、コンテンツの全体像を定める設計図のようなものです。制作チームが目指す方向性や、配信で達成したい目標(例:特定商品の売上、ブランド認知度の向上など)が明確に反映されます。リアルタイム性のない通常の収録動画(撮影後に編集工程を経る動画)においては、この構成台本がそのまま動画の完成図となり、制作・編集チームは基本的にこれをベースに進行します。

| 役割 | コンテンツの企画意図やメッセージを明確にし、流れの骨子を決定します。クライアントとの認識をすり合わせるための最重要ドキュメントでもあり、この台本に基づいて予算や制作期間が決定されます。 |

| ターゲット | 主に企画担当者、構成作家、そして最終的な確認を行うクライアントが使用します。 |

進行台本(時間と操作を決めるもの)

一方、進行台本は、ライブ配信や生放送といったリアルタイム性のある撮影で、「いつ」「誰が」「何を」行うかを、具体的に記載した、現場を統率するための運行マニュアルです。本番中に予期せぬ事態が発生した際も、スタッフ全員が同じ情報源を参照していることで、迅速かつ正確に対応できます。

| 役割 | 時間管理(タイムテーブル)とスタッフ間の連携に特化しており、現場のオペレーションを円滑にするための「運行マニュアル」です。収録・配信中のミスを最小限に抑えるための行動計画です。 |

| ターゲット | 現場のディレクター、カメラマン、スイッチャー、音響担当者、出演者など、本番に携わるすべての現場スタッフが使用します。 |

制作チームが番組の進行品質を担保するためには、時間軸を厳密に管理するための進行台本が不可欠です。これがなければ、時間オーバーや操作ミスが頻発し、コンテンツの品質が著しく低下するリスクがあります。

2.配信をスムーズにする進行台本の必須要素と作り方

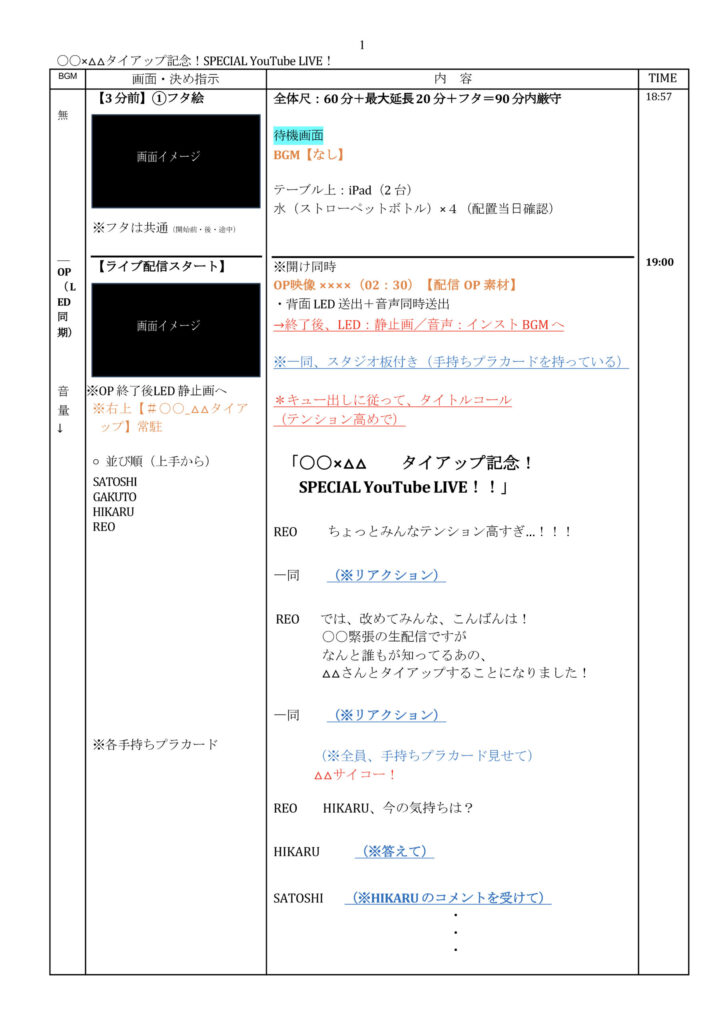

プロの進行台本は、曖昧な指示をなくし、誰が見ても一目で理解できるよう設計されています。ここでは、実際にご提供するテンプレートの記載例(上記画像)を参照しながら、進行管理の要となる必須要素と、その具体的な使い方を解説します。

|

必須要素 |

記載内容 |

役割 |

|

TIME (時間軸) |

開始時間(例:19:00)、セクションの所要時間(例:02:30) |

配信全体の尺管理。時間厳守の項目に赤字を使うなどの工夫をします。 |

|

内容 |

出演者のセリフ、重要なアクション、トークテーマの概要 |

出演者やMCが何を話すべきか、どんなリアクションが必要かを記載します。 |

|

画面・ 決め指示 |

画面の切り替え、テロップ表示、カメラアングル、小道具の準備、演者への小道具受け渡し・演出指示 |

映像・スイッチャー担当者、および制作担当者(ディレクター・AD)向けの具体的な操作・演出指示を記載します。 |

|

BGM |

使用する音源名、音量の上げ下げ、SE(効果音)の挿入タイミング |

音響担当者向けの指示。使用権のある音源かを必ず確認します。 |

①必須の項目を理解する

まず台本の冒頭で「全体尺:60分+最大延長20分+フタ=90分内厳守」のように、番組全体の総尺を明記します。これにより、スタッフ全員が時間感覚を共有できます。番組の特性(例:ウェビナーは時間厳守、トーク番組は延長許容など)に応じて、この総尺を変動させることが重要です。

②「TIME(時間軸)」の書き方

「TIME」欄は、本番での時刻(例: 19:00)と、そのセクションの経過時間(例: 02:30)を並記することが理想です。この2つの時間軸を併記することで、現在時刻に対する遅延・前倒し状況と、各セクションのペース配分を同時に確認できます。

- 記載例より:「19:00 【ライブ配信スタート】」という記述は、正確な開始時刻を示しています。

- 記載例より:「OP映像×××× (02:30)」→ このセクションに2分30秒かけることが明確になり、ディレクターは2分30秒ぴったりで次の指示を出す準備ができます。

③「画面・決め指示」の役割

この欄は、配信の見た目をコントロールするために最も重要で、映像担当者が本番中に最も注視する箇所です。また、制作担当者が演者に指示を出すタイミングを記載する、現場のオペレーションの要となる項目です。

- 事前準備の指示:「テーブル上: iPad(2台) 水(ストローペットボトル) ×4 (配置当日確認)」のように、本番前の準備物を具体的に指示することで、現場での手違いを防ぎます。

- 画面操作の指示:「【3分前】 ①フタ絵」「待機画面」「※OP終了後LED 静止画へ」など、配信のどのタイミングで画面を切り替えるか(フタ絵、待機画面、OP映像、ワイプ画面など)を明確に記載します。一瞬の指示も見逃さないよう、できる限りシンプルかつ具体的に記述します。またセリフやトークによってはカメラでどこを抜くか、カメラマン・スイッチャー担当への支持も重要になります。

- 演者への指示: 「一同、スタジオ板付き(手持ちプラカードを持っている)」という記載例のように、制作担当者が小道具(プラカードなど)を演者に渡すタイミングや、「次のテーマへの振り」のキュー出し、「テンション高めで」といった細かな演出の指示もこの欄に含めます。これにより、制作担当者と演者の動きがシンクロします。

- テロップ指示:「※右上【#○○△△タイアップ】 常駐」のように、常時表示するテロップ、あるいは特定のタイミングで出すQ&Aやコメントなどのテロップ出しのタイミングも忘れずに記載します。

④「内容」と「BGM」の記載例

「内容」には演者のセリフとともに、「キュー出しに従って、タイトルコール (テンション高めで)」のように、出演者への具体的な演技指示や、視聴者への呼びかけ、重要なキーワードを記載します。

「BGM」には「OP映像×××× (02:30) 【配信 OP素材】」のように、使用する素材と尺、音量の増減やフェードアウトの具体的な指示を明確にします。著作権フリー音源か、使用許諾を得た音源かを確認し、音響担当者へ確実に伝達します。

3.進行台本を「わかりやすい」ものにする3つの作成ポイント

単に項目を埋めるだけでなく、現場で混乱を招かない「わかりやすい」進行台本を作成するためのプロのテクニックをご紹介します。これは、「誰でも」「即座に」「正確に」動けるようにするための工夫です。

誤解を防ぐための具体的な表現

曖昧な指示は、配信事故の元です。「雰囲気で」「適当に」といった表現は避け、数値や固有名詞で具体的に指示しましょう。これにより、担当者の解釈の違いによるミスを防ぎます。

- NG例: 「(出演者)がコメントするのを受けて、BGMを小さくする」

- OK例: 「HIKARUのコメントが終わり次第、SATOSHIが話し始めるまでの間に、『インスト BGM』をF.O.」

また、記載例にもある「※フタは共通(開始前・後・途中)」のように、特定の条件や設定を注釈(※)として記載することで、ルールを統一し、ミスを未然に防ぎます。「この指示は特定のコーナーのみ適用」といった例外事項を記載する際にも注釈が役立ちます。

視認性を高める工夫

進行台本は、常に時間と戦う現場スタッフが使用するものです。読む時間を与えず、視覚的に情報を伝える工夫が必要です。

- 強調: 重要な「決め指示」や「時間厳守」のセクションは、太字やマーカー、あるいは赤文字などでハイライトし、視線を集めます。特に時間に関する指示は、一秒を争うライブ配信において最も重要な情報です。

- レイアウト: 添付テンプレートのように、セリフと指示の欄を分けることで、情報が混ざるのを防ぎます。また、行間を適切に空けたり、フォントサイズを調整したりすることで、暗い配信現場でも読みやすい工夫を凝らします。

トラブル対応を見越した記載

ライブ配信は予期せぬトラブルがつきものです。出演者の急な体調不良や機材トラブルなど、台本には必ず緊急時の対応を組み込みましょう。

- 延長時間の明記: 冒頭で記載した「最大延長20分」のように、予定尺から超過してしまった場合の最大許容時間を共有します。これにより、スタッフは「あと何分猶予があるか」を瞬時に判断できます。

- 巻き指示(短縮指示): 余裕を持たせたトークセクションには、「トークが押した場合、このセクション(〇〇の質問)をカット(または短縮)すること」といった指示を追記しておきます。事前にどの部分を削るか決めておくことで、本番中に誤った判断をするリスクを排除できます。

- トラブル発生時用の画面フリップの準備: 何らかのトラブルが発生し、カメラ映像を配信できない場合に画面に表示する用のフタ絵(しばらくお待ちください)も用意しておく必要があります。

4.進行台本作成からプロに外注する3つのメリット

テンプレートを使えばライブ配信の進行台本作成の第一歩は踏み出せますが、実際の制作には企画、進行、配信オペレーションなど、時間と労力がかかる工程が山積みです。また企業のライブ配信では、社長の挨拶や対談など、失敗が許されない場面も多くあります。

「本業の傍らで台本まで手が回らない」「台本の作成品質に自信がない」と感じたら、進行台本作成を含めた制作全体をプロに外注することをご検討ください。

圧倒的な時間と労力の節約

進行台本の作成は、実は非常に時間がかかります。トーク尺の計測、BGMのタイミング調整、テロップの原稿作成など、細かい作業の連続です。これらをプロに任せることで、企画立案や出演者とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い、本来注力すべき業務に集中できます。「時間と品質を金で買う」という判断は、結果的に高い費用対効果を生むでしょう。

専門的なノウハウによる品質向上

プロの制作会社は、数多くの番組進行を手がけています。そのため、視聴者の離脱を防ぐための適切なセクションの尺(長さ)、視聴者を飽きさせない画面の切り替えタイミング、そして万が一のトラブルが発生した際の代役や巻き対応の指示など、素人では見落としがちな要素を確実に台本に盛り込むことができます。特にライブ配信における緻密な時間管理やトラブルシューティングのノウハウは、素人では一夜にして身につくものではありません。これは、そのまま番組のクオリティ安定と、視聴者からの信頼獲得につながります。

制作全体のクオリティ安定

進行台本だけでなく、撮影・配信機材の手配、テクニカルディレクション(技術面での演出・指揮)、そして配信後のフォローアップまで一貫して任せられるのが、制作会社に外注する最大のメリットです。配信や収録全体がプロの管理下に入るため、機材トラブルや連携ミスを防ぎ、視聴者に届くコンテンツのクオリティが安定します。プロに依頼することで、属人的なミスを防ぎ、安定したハイクオリティな番組を提供できるでしょう。

5.まとめ

配信や生放送といった動画制作の成功には、良い「運行マニュアル」である進行台本にかかっています。まずは今回配布したテンプレートで制作の一歩を踏み出してください。

もし、「複雑な企画の台本作りを任せたい」「ライブ配信をプロのクオリティで実現したい」とお考えでしたら、プロの制作会社に相談することもおすすめです。

▼進行台本作成についてのご質問・ご相談はこちら▼

https://www.kic-factory.co.jp/contact/

6.無料テンプレートの配布

この記事で紹介した必要な項目を網羅した香盤表のテンプレートになります。ダウンロードは無料です。このまま使用しても、好みに合わせてアレンジを加えてもOKです。是非ご活用ください。

ダウンロード素材のイメージ

CONTACTお問い合わせ

TEL:03-3406-7021